Angelo Di Matteo

paracadutista

e partigiano

«Nessuno si senta offeso», aggiungeva De Gregori al suo verso forse più celebre: «La

storia siamo noi»; che anche lui ebbe uno zio partigiano. Perché scomodare Croce,

che scrisse della storia come pensiero e azione, mi pare eccessivo, anche se la

piccola vicenda che adesso racconto riguarda un corregionale del filosofo che

fu abruzzese. Solo che mentre lui dava alle stampe il suo famoso lavoro, nel

1938, l’altro, decisamente meno noto, diveniva soldato di leva e appena sei

anni dopo cessava di vivere, a motivo della guerra che era dilagata e alla

quale era stato richiamato. «Non fate la guerra, che poi dobbiamo studiarla» recitava

un cartello issato da ragazzi che manifestavano per la pace. Solo che a volte

la storia è come un sasso caduto in acqua, lui va giù imperterrito, mentre in

superficie le onde di quell’evento si trasmettono, fino a lambire chi sta sulla

riva. Così è accaduto che qualche riverbero di quella storia è arrivato fino a

me. Le vicende che vi voglio narrare, per quel poco che sono riuscito a trovare

e nei documenti reperire, è quella di un mio zio materno, il primo di dieci

figli, nati tutti a Ripe di Civitella del Tronto, un paese montano alle falde dei

monti Gemelli in provincia di Teramo.

Si chiamava Angelo e di cognome Di Matteo, il medesimo degli altri nove che

nacquero da Antonio, suo padre, e da Di Paolantonio Antonia, quando questi

avevano entrambi ventidue anni ed erano contadini, come quasi tutti all’epoca,

in quel piccolo paese che allora portava il nome di Villa Ripa. Fu registrato

presso l’anagrafe comunale di Civitella del Tronto due giorni dopo la nascita

che avvenne alle cinque del mattino del 3 Novembre del 1920. Di quei dieci figli

di Antonio e Antonia, ne restano ormai solo due, mia zia Nella e Maria, mia

madre che ha superato i novanta. E’ lei che mi ha passato il cruccio di avere

un parente le cui gesta rimanevano avvolte nel mistero di poche notizie

trapelate e di cui soprattutto mai si conobbe la causa vera della morte, né la

sepoltura. Ero piccolo, infatti, quando passando l’estate al paese natale dei nonni

e dei miei genitori, sentii parlare per la prima volta di questo zio di cui si

diceva fosse paracadutista, e per un bimbo questo già bastava a suscitare ammirazione,

e che fosse caduto in guerra, perché stava cogli inglesi, quindi con gli

alleati – allora, dalla parte giusta, pensavo - ma altro non domandavo e

neanche mi raccontavano. C’è in alcune famiglie - se poi vengono dalla montagna

e con un retroterra culturale semplice questo si accentua - una sorta di

ritrosia a parlare delle proprie cose o delle vicende familiari, come se

potesse venire qualcuno a rapirle o perché, lasciando aperto un varco

all’emozione, ci si possa sentire più vulnerabili.

Così, decisamente più grande,

passati i miei venti anni, con mamma

decidemmo di fare un salto a Guardiagrele in provincia di Chieti a trovare il

luogo di sepoltura dello zio, perché lì, narravano le notizie, a me pervenute

solo oralmente, era stato ucciso e probabilmente sepolto. Di babbo non dico,

perché poveretto, dovette lasciarci soli dopo averci accompagnati. Per via si

era rotto qualcosa ai freni e passò tutto il tempo dai meccanici, perché

dovevamo anche fare ritorno. Una giornata memorabile. Andammo al cimitero a

fare un giro e alla ricerca di un segno, del resto non era molto grande e noi

parecchio avventurosi, come chi va in cerca di fortuna, che non arrivò. Infatti

non trovammo nulla, né lapide, né una dicitura brunita dal tempo che facesse al

caso. Anche nel registro delle tumulazioni che gentilmente un custode ci mise

per le mani, trovammo la pagina del 1944, anno della morte di Angelo,

strappata. La macchina sempre dal meccanico decidemmo di fare un salto in

comune. Furono gentili, commossi per la storia, ma decisamente occupati. Ci

consigliarono qualche buon ristorante nei dintorni ed elargirono sorrisi di

circostanza. E dato che la macchina aveva riavuto i suoi freni decidemmo tutti

e tre di fare un salto al cimitero inglese di Torino di Sangro, sempre in provincia

di Chieti. Se zio era stato con gli alleati, forse stava lì, fra quei soldati.

Ma non c’era. Solo molto più tardi venni a sapere che proprio sul Sangro furono

intraprese feroci battaglie per lo sfondamento della linea Gustav, dal

novembre al dicembre del 1943. Come quella di Ortona, anche se si combatté

su un altro fiume, il Moro, dal 20 al 28 dicembre 1943, dove le truppe

Alleate della prima divisione canadese si scontrò con i tedeschi del terzo

reggimento paracadutisti: «Die Festung Ortona ist bis zum letzten Mann zu

halten - la Fortezza Ortona deve essere difesa fino all'ultimo uomo», aveva

ordinato Hitler. Da allora non ho più pensato allo zio, fino a qualche tempo

fa.

Perché mi sia tornato in mente, non lo so. Forse per l’indole di non

lasciare le cose a mezzo o più probabilmente perché negli ultimi anni, vivendo

ormai da tanto in Toscana, sono venuto a contatto con le vicende che si

consumarono sulla linea Gotica, la parente stretta della Gustav tracciata dai

Tedeschi più a sud e traversante l’Abruzzo appunto, come sopra detto. Della

Gotica ho visitato un museo, letto diverse cose quando mi toccò preparare una

tesina per divenire accompagnatore escursionistico e, naturalmente, visitato

molteplici postazioni, percorrendo soprattutto sentieri di montagna insieme ad

amici, per esperire di persona quanto cruenta fosse stata quella guerra, per i

lutti che ancora si perpetuano e dolorosa, per le divisioni di cui il terreno

ancora conserva traccia, ma ben più profonde nell’animo per i ricordi di quelli

di allora e di chi oggi ne conserva memoria.

Poco tempo fa, in questo anno 2025, ho iniziato a fare ricerche. Grazie ad internet sono pervenuto ad un sito piuttosto farraginoso dove, però, sono riuscito a trovare un elenco di tutti i caduti abruzzesi della seconda guerra mondiale, morti in patria o all’estero, oppure lì dispersi come nell’Egeo o in Russia. E con sorpresa e gioia è comparso il nome dello zio Di Matteo Angelo (foto). La data di nascita era sbagliata, ma io questo sul momento non lo sapevo. Parlandone con mamma Maria lei ricordava fosse del 1920 e del ‘21 sua sorella maggiore Concetta, mentre su quel documento era riportato l’anno 1916. Ma la cosa che più attrasse la mia attenzione, oltre la data della morte e del luogo approssimativo dove successe, denominato «territorio metropolitano», era che vi fosse scritto che lo zio era membro dei paracadutisti dello Squadrone «F». Finalmente una notizia precisa e molto interessante.

Perché, per chi non lo sa, lo Squadrone «F», per la precisione «F»recce squadron,

appellativo dato a quella formazione dagli inglesi, è l’antesignana di quella

che oggi è la conosciutissima Folgore, che ha una storia militare complessa ed

articolata che supera l’economia di questo scritto e per la quale esiste una

bibliografia corposa. Brevemente ricordo che a seguito dell’armistizio dell’8

settembre 1943 si generò un disorientamento generale fra le truppe italiane che

si ripercosse anche sul 185º Reggimento fanteria paracadutisti «Folgore» e in

particolare sui tre battaglioni che operavano in maniera autonoma. Una parte

del III Battaglione, guidata dal capitano Sala, si unì alle forze tedesche.

Invece il Cap. Carlo Francesco Gay, comandante della 9ª compagnia del III

battaglione e altri paracadutisti, decisero di staccarsi dal grosso del

battaglione per rispettare le clausole armistiziali. Mentre il grosso dell'XI

Battaglione costituì il 185º Reparto autonomo arditi paracadutisti «Nembo»,

confluendo nell'esercito cobelligerante, l’aliquota di paracadutisti guidati

dal Capitano Gay entrò a far parte nel XIII corpo d’armata britannico,

costituendo il nucleo iniziale nel cosiddetto 1º Reparto speciale autonomo. Nel

gennaio 1944, il reparto al comando del Cap. Gay, si trasformò in 1º

Squadrone da ricognizione «Folgore», meglio conosciuto come «Squadrone F» oppure «F» Recce

Squadron».

Lo Squadrone F fu impiegato in ruoli d’avanguardia, svolgendo attività di

pattuglia oltre le linee nemiche, con compiti di ricognizione, osservazione e

raccolta d’informazioni nonché colpi di mano contro obiettivi sensibili, allo

scopo di favorire l’avanzata delle forze alleate da sud a nord, per la

liberazione dell’Italia dall’occupazione tedesca. Il primo teatro operativo,

furono le montagne abruzzesi della Majella. Seguirono impieghi nel centro

Italia e in Toscana. Soprattutto nel mese di marzo del 1945, lo Squadrone F, fu

chiamato ad assolvere un ultimo impegnativo compito, che ne determinò il

passaggio alla storia del paracadutismo militare italiano: l’Operazione

Herring.

Ora potete immaginare l’emozione e la sorpresa di reperire un documento che

legava lo zio a queste vicende. Soprattutto che avesse scelto o fosse stato

cooptato fra quelli che contribuirono a liberare l’Italia e non continuare ad

opprimerla. Decisi così di chiamare la Folgore e dopo vari passaggi sono stato

indirizzato al «185° RRAO», ovvero il 185º Reggimento paracadutisti Ricognizione ed

Acquisizione Obiettivi Folgore, che ha sede a Pisa, presso la Caserma Pisacane,

uno dei corpi di elìte maggiormente decorati dell’esercito italiano,

che ha ereditato la storia del glorioso Squadrone F, acquisendone il labaro

(foto), proprio nel Gennaio di quest’anno. E sul labaro compare il nome di

Guardiagrele (Ch) dove morì il soldato Angelo. Sono stati molto gentili,

interessati e disponibili a reperire maggiori informazioni.

Contestualmente ho fatto altre due cose, oltre

che continuare a ricercare e leggere quante più notizie potevo in un

comprensibile mare magno. Esiste un ufficio per la tutela della cultura e della

memoria del Ministero della Difesa ed una banca dati dei caduti e dispersi

delle ultime due grandi guerre mondiali. Mi sono rivolto a loro. Cortesemente

hanno risposto che avrebbero fatto ricerche, ma che ci sarebbe voluto tempo

perché il materiale andava reperito altrove e non consultabile digitalmente,

come si può immaginare. La seconda cosa che ho fatto è stata chiamare un

sacerdote, don Elvezio Di Matteo, parroco di diverse comunità nella Diocesi di

San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto e parente di mia mamma,

quindi anche dello zio scomparso in guerra. Ma soprattutto custode di tante

memorie legate a persone e al territorio e dotato di ottima memoria. L’ho chiamato

perché in quell’elenco, sotto il nome di Angelo, figura quello di Di Matteo

Elvezio che, con grande sorpresa, il sacerdote mi dice essere un suo parente

stretto, disperso nell’Egeo. Poi inizia a chiedermi, senza neanche aver visto

quell’elenco che io invece avevo avanti, se ci fosse il tale o il tal altro ed

io rispondo di si, quasi tutti nati intorno all’anno 1920. Solo mio zio era

riportato che fosse nato nel 1916, un errore come si vedrà più avanti. L’altra

particolarità che notammo è che diversi nomi di quei caduti, ad esempio Carlo,

Pancrazio, Vincenzo, furono dalle famiglie del paese di Ripe di Civitella, dati

ai nipoti, come per conservarne la memoria. Ad esempio, nella mia famiglia, dal

lato materno, il nome di Angelo fu dato ad un cugino, figlio di Gabriele e

fratello del defunto; purtroppo anche questo Angelo, decisamente più giovane, è

morto prematuramente. Avendolo conosciuto so che questa storia gli sarebbe

piaciuta, perché non è ancora terminata.

Giorni fa è arrivata la risposta dal Ministero

della Difesa, con un corposo allegato di ben 88 pagine, attraverso le quali ho

potuto avere alcune conferme e notizia di altre novità di cui non ero a

conoscenza, che hanno aperti altri fronti: un termine calzante, se usato in

questo contesto. Angelo Di Matteo fu effettivamente un paracadutista

dell’esercito italiano, iscritto presso il 1° Reggimento Paracadutisti

Mobilitato. Egli nacque non nel 1916, ma il 3 Novembre del 1920, come più sopra

riportato. Prima di divenire soldato, di mestiere faceva il calzolaio, non era

di grande statura, essendo alto 1,58m e aveva gli occhi cerulei, come i miei e

quelli di diversi Di Matteo, sapeva leggere e scrivere e aveva fatto la quinta

elementare. Espletò il servizio di leva che portò a termine il 10 Febbraio

1939, ma venne richiamato in fanteria l’11 Marzo 1940. Nel Marzo del 1941 lo si

trova distaccato presso i paracadutisti a Tarquinia (Vt) dove il 25 Giugno di quell’anno riceve la

qualifica di paracadutista appartenente al reggimento sopra menzionato.

Trattenuto alle armi l’11 Settembre del 1941, fu sottoposto ad una visita di

controllo presso l’ospedale militare di Firenze il 14 Marzo 1943 e giudicato, come

si legge nel suo stato di servizio: «incondizionatamente idoneo al servizio

militare». Ed è qui che la

storia prende una piega diversa e arrivano le novità anche su Angelo.

L'8 settembre 1943 rappresenta un momento cruciale

nella storia d'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. In quel

giorno, il Regno d'Italia, sotto la guida del governo Badoglio, annunciò

la sua resa incondizionata agli Alleati, ponendo fine alla sua partecipazione

alla guerra. Attraverso i microfoni di Radio Algeri, gli italiani appresero dal

generale Eisenhower che: «Il governo italiano si è arreso

incondizionatamente a queste forze armate. Le ostilità tra le forze armate

delle Nazioni Unite e quelle dell'Italia cessano all'istante. Tutti gli italiani che ci aiuteranno a

cacciare il tedesco aggressore dal suolo italiano avranno l’assistenza e

l’appoggio delle nazioni alleate». Era l’annuncio dell’armistizio,

firmato cinque giorni prima a Cassibile (Sr). L’armistizio segna uno

spartiacque nella storia dell’Italia: finisce l’alleanza con la Germania

nazista e contestualmente iniziano gli ultimi sedici mesi di guerra, mesi

difficili, di stragi, di bombardamenti e di rappresaglie,

che portarono al 25 aprile del 1945, alla liberazione dell’Italia, alla fine

del fascismo e della guerra.

Come più sopra ricordato quella storica data portò

a cambiamenti enormi e scombussolamenti

che interessarono anche l’esercito italiano, i suoi comandanti, come anche la

truppa. E fra questi c’era anche Angelo, il quale a seguito dell’armistizio

ritroviamo facente parte di organizzazioni partigiane operanti in Abruzzo. Sul

suo stato di servizio leggiamo infatti che: «in seguito agli

avvenimenti sopravvenuti all’armistizio ha fatto parte dal 25 Settembre 1943 al

28 Marzo 1944 della formazione partigiana «Ammazzalorso» operante

nella zona di Teramo, assumendo la qualifica gerarchica partigiana di

Comandante di Brigata». E

questa è la novità.

Ora perché Angelo, come altri del resto, sentì di

passare dall’esercito ad una formazione partigiana non lo sappiamo. I documenti

non ci dicono nulla delle sue qualità morali o dei suoi sentimenti, annotando

solo alcuni fatti. Neanche ci raccontano di pecche o mancanze: nessuna

annotazione negativa è appuntata sul suo stato di servizio. Cosa può essere

successo, posso solo immaginarlo anche se so perfettamente che la storia non si

fa con la fantasia, bensì sui documenti, vagliandoli e soppesandone il valore,

dando ad ognuno di loro la giusta collocazione. Ma forse, vista la vicenda nel

suo complesso, che ha che fare con memorie familiari, qualche supposizione, non

avendo altro, è lecita farla.

Lo stato di servizio di Angelo annota il suo «sbandamento» che, in ambito militare, assume la connotazione di termine tecnico, quasi una diserzione. Ma in quel famoso frangente, a seguito dell’armistizio, la parola acquista invece un colorito ed un senso diverso: aver perso i propri riferimenti ed essere disorientati. Non a caso nell’esercito ci fu chi rimase col cobelligerante tedesco e chi invece optò per la lotta di liberazione dallo stesso, seguendo i dettami dell’armistizio. Dopo l'Armistizio italiano dell'8 settembre 1943 le forze militari italiane in Italia e nei Balcani non furono in grado di tenere testa ai tedeschi. Il loro collasso fu quasi immediato e senza combattimenti, e fu determinato, da un lato, dalla mancanza di direttive precise, di ordini superiori che aiutassero a gestire la situazione di crisi; dall'altro, dall'incapacità dei comandanti italiani di reagire al disorientamento. Dei circa 3.500.000 uomini - di cui almeno mezzo milione di reclute appena chiamate alle armi - che componevano l'esercito dell'Italia fascista nella primavera 1943, ai quali si aggiungevano 150.000 ufficiali, i tedeschi ne disarmarono forse un milione, incamerandone direttamente una quota e deportandone il resto. Degli altri militari italiani, chi poté scappò. Erano i cosiddetti «sbandati»: soldati fuggiti dal fronte per tornare a casa o nascondersi con il generoso aiuto della popolazione locale. Molti di loro si rifugiarono anche in montagna e diedero origine ad alcune delle prime bande partigiane. Solo una piccola parte di «sbandati» fu recuperata dall'Esercito e, nel corso dei mesi, riportata ai reparti.

Riporto una testimonianza di chi visse quei

momenti: «L’8 settembre del

1943 fu per me come per molti altri militari italiani, un giorno

indimenticabile. Si passava dalla gioia sfrenata per la fine della guerra, il

ritorno a casa e la pace ritrovata, alle notizie che dicevano: «sei militare, non

ti devi muovere, devi aspettare gli ordini, se vai a casa puoi essere

considerato un disertore». Ed essere un disertore in caso di guerra è una cosa

seria. Se ne sentivano di tutti i colori e la radio non ci dava notizie utili.

Ad un certo punto il nostro tenente, che era andato alla ricerca di un comando

e li aveva trovati tutti deserti, ritornò al reparto per dirci che lui

ritornava a casa…» (Luciamo Manzi)

Ma lo «sbandato» Angelo non tornò a casa. Forse quella notizia, reperita in un

documento, che lo menziona fra i membri dello Squadrone F, lascia pensare che

in un primo momento, poiché paracadutista ormai da due anni, volesse seguire il

gruppo guidato dal Capitano Gay? Costoro si unirono al corpo d’armata

britannica, vincendo con le loro imprese di valore le iniziali ritrosie degli

inglesi verso quegli italiani che avevano d’improvviso cambiato casacca. Ma è

anche possibile, ed io lo credo, che, siccome quello Squadrone di paracadutisti

veniva chiamato a risalire la penisola e di azione in azione arrivare fino alla

liberazione di Firenze nell’ambito della famosa Operazione Herring, Angelo

abbia invece optato di unirsi ad una formazione partigiana locale, operante in

Abruzzo, in un territorio, quindi, da lui conosciuto bene e nel quale poteva

dare il suo apporto. Nella segreta speranza che, rimanendo nella sua regione,

una volta terminato il conflitto, avrebbe potuto tornare velocemente a casa e

riprendere una vita normale, se pure si può chiamare così, dopo una guerra. La

situazione di Angelo, come abbiamo visto, è simile a quella di molti altri soldati,

ed è cosa rimarchevole che non sia fuggito o nascosto, ma abbia scelto di

unirsi ai partigiani, a una di quelle plurime bande che si stavano formando in

ogni parte del paese, come pure in Abruzzo, tutte accumunate dai pochi mezzi

disponibili. Decise, credo di pensare, che volesse continuare la lotta contro

il nemico collocandosi diversamente, nella speranza di essere incisivo, di

lasciare un segno, rimanendo nella sua regione d’origine Purtroppo incontrerà

la morte.

La storia delle bande

partigiane in Abruzzo è nota, fatta oggetto di pubblicazioni e tesi di laurea.

Fra tutte la più famosa è la Brigata Majella, l’unica formazione partigiana

insignita della medaglia d’oro al valor militare alla bandiera. Ma non meno

conosciuta agli storici fu la banda partigiana «Ammazzalorso», di cui Angelo, dicono i documenti, ha fatto parte, nel

sottogruppo guidato da un certo De Felicis. Questa banda partecipò ad un

episodio noto agli storici, ma non così conosciuto ai più: la battaglia di

bosco Martese, in provincia di Teramo. Avvenne nel 1943 nei pressi della

località Ceppo di Rocca Santa Maria (Te). Fu la prima battaglia in campo

aperto fra partigiani e soldati tedeschi. Si consumò tra il 21 ed il 25 Settembre

del 1943. In quella località si radunarono circa duemila persone comprendenti

soldati italiani e non, fra cui si annoveravano circa 320 sbandati,

ex-prigionieri di guerra in maggioranza inglesi e slavi, gruppi di

antifascisti e civili teramani antifascisti, con l'intenzione di

costituire un presidio per difendere Teramo da eventuali attacchi da

parte dei tedeschi. Fra questi, in numero consistente, anche i partigiani dell’«Ammazzalorso».

Forse anche Angelo, che conosceva bene quel territorio, non molto distante dal

suo paese natio, ne fece parte? Non lo sappiamo. Egli, racconta il suo stato di

servizio, entrò fra quei partigiani proprio il 25 di Settembre, ultimo e

decisivo giorno di svolgimento di quei fatti. Il combattimento di Bosco

Martese fu definito dal capo partigiano Ferruccio Parri, primo

presidente del Consiglio dei ministri a capo del governo di unità

nazionale, istituito alla fine della seconda guerra mondiale: «La prima

nostra battaglia in campo aperto» tra forze partigiane e truppe nazifasciste a

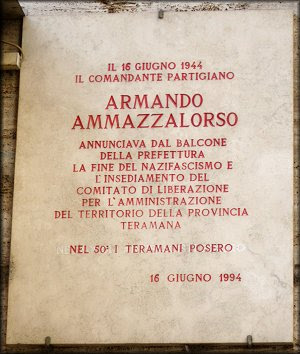

cui «tutti i resistenti italiani rendono onore». Armando Ammazzalorso fu, poi, colui che entrando in Teramo coi

suoi, ne annunciò la liberazione (foto). Era il 16 Giugno del 1944 ed Angelo

era già morto da due mesi.

Le notizie che riguardano Angelo Di Matteo una volta uscito dal raggio d’azione dei militari diventano scarse, incerte e nebulose. Per questo mi sono soffermato sul contesto per mostrare quanto fu difficile e complesso e come la figura di un personaggio alla fine marginale, potesse fra quelle vicende scomparire. Così non sappiamo perché Angelo si trovasse, non a Teramo con i suoi compagni partigiani, bensì a Guardiagrele (Ch) al seguito degli inglesi. In una lettera del 25 Maggio 1946 il padre Antonio scrive al «ministero post bellico» (sic) e chiedendo notizie del figlio, così si esprime: «Fu comandato in data 15 ottobre 1943 a far da guida a paracadutisti inglesi che scesero nei pressi di Civitella del Tronto in cerca di prigionieri inglesi, in quanto sbandati. Successivamente il partigiano Di Matteo Angelo fece parte della commissione segreta di paracadutisti inglesi che aveva il comando a Bari. Il sottoscritto ebbe notizie del figlio fino alla data 10 Marzo 1944 e da quel giorno non ebbe più notizie». Un altro documento, un telegramma inviato nell’Ottobre del ‘49 dai Carabinieri di Civitella del Tronto all’ufficio matricole del Distretto Militare riporta: «Il nominato in oggetto risulta deceduto in Guardiagrele (Ch) il 28/3/1944 in seguito a ferite riportate ad opera di militari tedeschi essendo egli partigiano (combattente) al seguito delle truppe alleate. La famiglia non è in possesso di corrispondenza ed ha appreso la morte del congiunto da Ufficiali Alleati venuti espressamente in Civitella del Tronto per elargire alla suddetta famiglia un sussidio».

Oltre la circostanza

relativa ai rapporti cogli inglesi, risultano contrastanti le notizie sul

motivo della sua morte. Un paio di documenti parlano di fucilazione, mentre la

maggioranza riporta che avvenne per ferite riportate in combattimento.

Nonostante gli sforzi e le richieste avanzate perfino alla Croce Rossa non si è

potuto conoscere il luogo della sepoltura. Lo stesso Comune di Guardiagrele

(Ch) interpellato dal Ministero della Difesa rispose nel 1962 che non poteva

fornire informazioni perché all’epoca dei fatti era sfollato.

Alla fine le

incertezze prevalgono sulle notizie che conforterebbero la storia di come sono svolti

i fatti. Credo che per molti sia andata così ed anche peggio a coloro che

risultano addirittura dispersi per il mondo o deceduti in qualche campo di

concentramento.

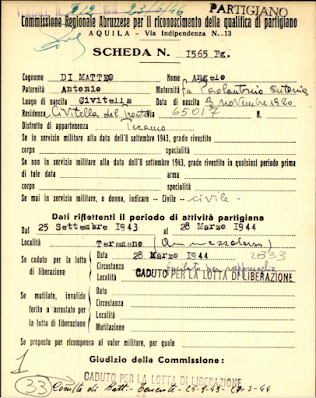

Però una notizia certa

l’abbiamo: Angelo fu un partigiano caduto per la lotta di liberazione. Lo

attesta la Commissione regionale abruzzese per il riconoscimento della

qualifica di partigiano che iniziò ad operare a L’Aquila dal 1948, riunendosi

anche due volte al giorno nei primi tempi. Nel loro lavoro ordinario i membri

della commissione «esaminarono alcuni

ricorsi per riconoscimento, cambiamento o revoca di qualifiche, infermità etc.

La Commissione continuò così almeno fino alla fine dell’anno, allegando ai

propri verbali lunghi elenchi di riconosciuti e non riconosciuti. Solo

sporadicamente i pareri sui riconoscimenti non si limitavano al mero esito

della valutazione, ma in quelle poche occasioni i giudizi riassumevano le conclusioni

di un’analisi complessa». La Commissione il 23 Giugno 1946 riconobbe Angelo Di

Matteo in quanto partigiano, caduto per la lotta di liberazione, con la

qualifica, apposta in calce, di Comandante di Battaglione – Tenente (Scheda nr

1565).

Giunto al termine, non

mi resta che dedicare questo breve excursus a mia mamma, la sorella ancora in

vita di Angelo ed anche alla più piccola dei dieci figli, l’altra sorella Nella,

le uniche rimaste. Lo dedico anche a chi avrà la pazienza di leggere ed infine

al Comune di Civitella del Tronto (Te) che si vanta di avere la via più stretta

d’Italia, se non del mondo. Chissà che non trovi un angolino, un pertugio o un

cantuccio da dedicare a questo suo figlio che nacque in quel territorio, imparò

l’arte del calzolaio, ma poi partì soldato, divenne paracadutista ed infine si

legò alla lotta partigiana, tanto da esserne certificato. Perché come si è

espresso il Colonnello Contristano dell’Ufficio per la tutela della memoria del

Ministero della Difesa a chiusura della lettera che accompagnava i documenti di

Angelo: «Sia di conforto

sapere che mai potrà venire meno la riconoscenza e la memoria verso chi ha

donato la vita per la Patria».

Massimo Cardilli

Pisa, Maggio 2025